1961 - O princípio do fim do império

1961

Síntese Militar

Por David Martelo

Quando a inevitabilidade da guerra nos territórios ultramarinos toma a forma de uma incontornável realidade, as Forças Armadas portuguesas vêem-se na necessidade de concretizar, “rapidamente e em força”, uma profunda reestruturação da sua organização, reorientando, definitivamente, a sua missão principal. De um aparelho militar voltado para os compromissos europeus assumidos com a NATO, num teatro de operações europeu de características eminentemente convencionais, com efectivos esmagadoramente posicionados no território da Metrópole e muito escassamente presentes nas colónias, passava-se à necessidade premente de organizar forças preparadas para enfrentar um inimigo que usaria a guerrilha como forma de actuação, em territórios incomparavelmente mais vastos do que o de Portugal, com características físicas substancialmente diferentes e situados a muitos milhares de quilómetros de distância.

contingentes.

Militar armado

com pistola-metralhadora FBP. [Livro Modern African Wars]

Impunha-se, por conseguinte, uma completa viragem na orientação geográfica, no tipo de unidades de combate, nas doutrinas a aplicar (com a inerente revolução na instrução a ministrar às tropas), na quantidade de efectivos a mobilizar e na montagem de um dispositivo que tivesse em conta as ameaças a enfrentar e as muito complexas questões logísticas que iriam colocar-se.

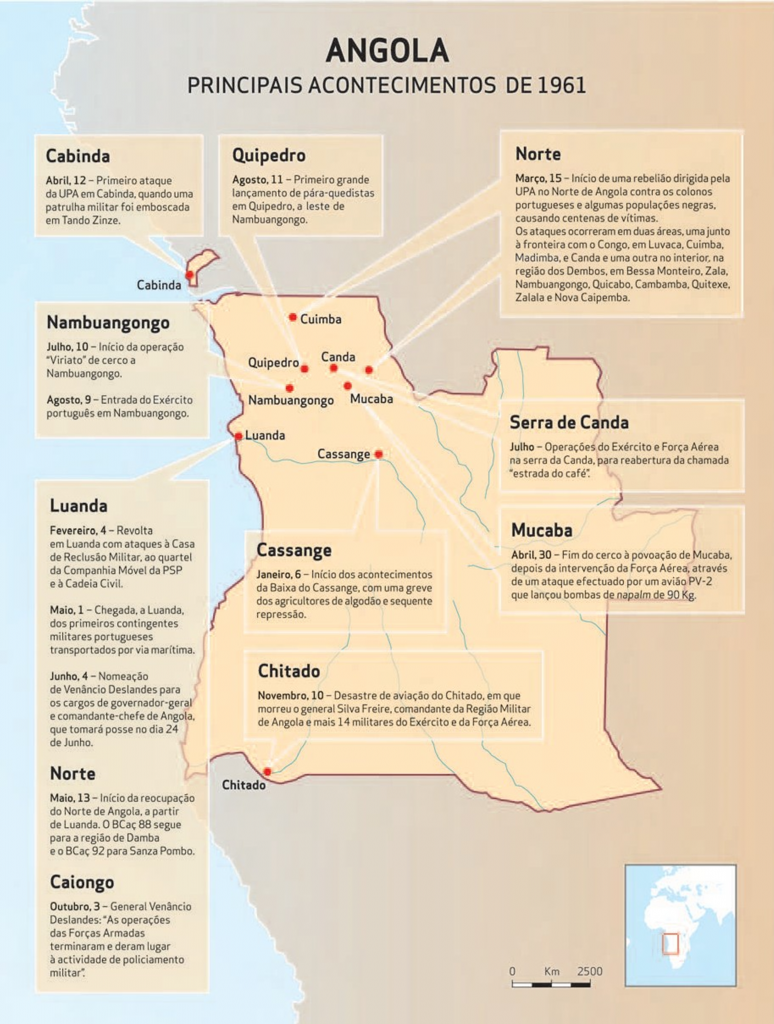

Se bem que tenha sido Angola o único território africano onde decorreram acções militares durante o ano de 1961, houve que tomar medidas de precaução em relação à Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique, não esquecendo que Goa, Damão e Diu ainda se encontravam sob domínio português. Essas medidas, com excepção do Estado da Índia, foram no sentido de reforçar as diminutas guarnições de todos os territórios, embora, compreensivelmente, o maior esforço, qualitativo e quantitativo, se dirigisse para Angola. Como exemplo, podemos adiantar que, partindo de um total de 12 000 elementos do Exército presentes no conjunto Guiné-Angola-Moçambique no final de 1960, um ano depois já se encontram nos mesmos territórios um somatório de efectivos de quase 50 000 homens.

Depois de uns primeiros reforços de emergência enviados para Angola após os acontecimentos de 4 de Fevereiro e, sobretudo, de 15-16 de Março, é no seguimento do frustrado golpe militar do general Júlio Botelho Moniz que o reforço da guarnição militar de Angola toma a forma de uma grande expedição, com o envio de volumosos efectivos do Exército, aos quais se juntariam, embora em número compreensivelmente menos significativo, meios aéreos e navais.

Esse primeiro grande reforço vai possibilitar, numa primeira fase, a reocupação das zonas dominadas pela UPA, dando a esse período da guerra uma feição completamente diferente da matriz com que a mesma iria decorrer a partir do último trimestre de 1961. É que, uma vez restabelecida a autoridade portuguesa em todos os recantos do Norte de Angola, foi considerado que era importante ocupar o território de uma forma que tornasse evidente a presença das tropas portuguesas em todo o espaço angolano. Consoante se ia dando a pacificação das zonas afectadas pela vaga de terrorismo inicial, ia-se adoptando a organização de quadrícula, a qual irá perdurar até ao fim da guerra.

A adopção deste tipo de dispositivo, em que o território era dividido em sectores da responsabilidade das unidades de manobra, condicionou muito a forma de actuar das tropas portuguesas, porque a importância conferida ao domínio do terreno as colocava numa atitude defensiva, com muitos meios dispersos, escravas de um sistema logístico pesado e com poucos meios para realizar operações ofensivas rápidas e eficazes. Numa palavra, com este tipo de dispositivo, a iniciativa passava, em grande medida, para os guerrilheiros. Estes, de facto, sabiam sempre onde as tropas portuguesas se encontravam e que rotinas exibiam, podendo escolher o melhor momento para atacar e dispondo da enorme vantagem de, sem grande risco, usar a colocação de engenhos explosivos nas estradas e picadas para causar elevado número de desmoralizantes baixas.

Para este tipo de guerra foi necessário reformular a doutrina das tropas de Infantaria (e das de Cavalaria e Artilharia que combatiam como unidades de Infantaria), pondo o máximo empenho nas técnicas de segurança, de reacção a emboscadas, de localização e neutralização de minas e armadilhas. A esta preparação de natureza técnico-táctica iria juntar-se a que se destinava a preparar as tropas para a manobra psicológica, medida decorrente da circunstância de ter sido considerado necessário atribuir às unidades de quadrícula a missão de apoio psicossocial das populações autóctones, procurando, deste modo, retirá-las ao controlo ideológico dos movimentos de libertação. Todas estas medidas, aqui resumidas, representaram um enorme esforço de adaptação, para o qual, deve sublinhar-se, os quadros permanentes não estavam adequadamente preparados – o que, todavia, se procurou remediar com relativa rapidez, mediante cursos de actualização do pessoal mobilizado – nem, muito menos, mentalizados – o que, naturalmente, demoraria mais tempo.

A inevitável mistura de acções de guerra com medidas sociais – que, obviamente, deviam ser levadas a cabo pelos governos locais e não pelas forças militares – redundou, a breve trecho, na decisão do Governo de Lisboa de atribuir os cargos de governador-geral e de comandante-chefe à mesma pessoa – um oficial-general, naturalmente.

Por fim, como que antecipando um dos mais graves problemas com que a condução da guerra se confrontaria, é ainda no final deste ano que surge a primeira legislação a convidar os oficiais milicianos a ingressar no Quadro Permanente. Ofereciam-se condições especiais, adequadas à sua experiência anterior e à idade que tinham, esperando, assim, colmatar a evidente falta de oficiais do QP para o enquadramento de um tão elevado número de tropas. Muitas outras fórmulas legais iriam surgir no futuro, sobretudo quando começou a ser evidente que os jovens que se candidatavam à carreira militar eram, ano após ano, em menor número.

Arquivos Históricos

© 2020 – Associação 25 de Abril