1961 - O princípio do fim do império

1961

Da Guerra em Angola

à Queda da Índia

Por Josep Sánchez Cervelló

Situação internacional

A nível internacional, o panorama político foi sacudido pela eleição do presidente americano John F. Kennedy, que tomou posse em Janeiro com o programa Nova Fronteira. Este pretendia dar novos rumos aos Estados Unidos, reforçando a sua capacidade militar e potenciando o programa espacial.

Também contemplava a ajuda social e económica à América Latina através da Aliança para o Progresso, uma espécie de Plano Marshall, que seria o melhor antídoto contra o comunismo.

Com esse objectivo, a administração Kennedy deu luz verde a um projecto para derrubar Fidel Castro, permitindo que cerca de 1200 exilados cubanos, que a CIA tinha treinado e equipado na Guatemala, desembarcassem, em Abril, na Baía dos Porcos. A operação foi um fracasso total.

O plano inicial baseava-se na conjugação de uma invasão anfíbia com um ataque aéreo mas, no último momento, Kennedy desistiu de utilizar a Força Aérea, levando a que o corpo terrestre atacante fosse neutralizado pelo Exército cubano.

Kennedy foi também responsável pela escalada bélica no Vietname, ao aprovar um plano de operações clandestinas, tanto para o Vietname do Norte, como para o Laos, ao mesmo tempo que pressionava Saigão para que solicitasse formalmente o envio de tropas norte-americanas, iniciando assim uma espiral no conflito.

Outro dos pontos-chave do confronto bipolar foi a construção do Muro de Berlim, a 17 de Setembro, para impedir que os alemães orientais pudessem fugir para o Ocidente.

Apesar de todos estes problemas, com a chegada de Kennedy à Casa Branca e durante a liderança de Khrushchov no Kremlin, pôde sentir-se um clima de distensão internacional, favorecido pelo respeito das respectivas áreas de influência e pela concordância em acabar com os impérios coloniais, obviamente com a pretensão de atraí-los às suas respectivas áreas de influência.

Assim, ambos os blocos tentaram aproximar-se do Movimento dos Não-Alinhados, criado em Belgrado, em Setembro, e impulsionado pelos chefes de Estado da Jugoslávia, Josip Broz Tito, e do Egipto, Gamal Abdel Nasser, e pelo primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru. Integrava 26 países, dos quais 24 eram asiáticos ou africanos, um era europeu (Jugoslávia) e outro latino-americano (Cuba). Além disso, participaram numerosos movimentos de libertação, como observadores.

Argélia

Em África, e fora do âmbito lusófono, o conflito argelino foi caminhando para a sua solução, depois da organização, em França, de um referendo a favor da autodeterminação da Argélia. Participaram 77% do eleitorado e, destes, mais de 79% votaram afirmativamente. Contudo, os incidentes foram inúmeros.

Em 21 de Abril, os generais Challe, Zeler, Jouhaud e Salan perpetraram um golpe de Estado para impedir a independência da colónia, mas este foi neutralizado pelo Governo. No entanto, os dois últimos criaram a Organization Armée Sociète (OAS), que realizou numerosos atentados terroristas, tanto em França como na Argélia, onde provocaram um tremendo caos.

Ainda assim, a 20 de Maio, em Evián, iniciaram-se as negociações entre a argelina Frente de Libertação Nacional e o Governo de Paris. Mas as conversações não correram bem e acabariam por romper-se em Junho, porque a metrópole queria ficar com uma parte do Sara argelino que disporia de abundantes reservas de hidrocarboretos e onde existia a base de Raganne, local onde, em Abril, os franceses tinham realizado a sua quarta explosão nuclear.

No entanto, em Novembro, depois de uma extensa greve de fome colectiva dos presos da FNL, Paris reconheceu o seu estatuto político, o que demonstrou que o final negociado do conflito se avizinhava.

Congo

Outra guerra generalizada tinha lugar no ex-Congo Belga. Em Janeiro, o ex-primeiro-ministro Patrice Lumumba foi assassinado por catangueses, ao mesmo tempo que o presidente Kasabuvu destituía o Governo militar do coronel Mobutu Sese Seko e formava outro, civil, para procurar uma saída negociada para os conflitos secessionistas de Catanga e do Kasai do Sul. Com esse objectivo, em Março reuniram-se em Tananarivo todas as partes em conflito e acordaram na construção de um Estado federal, mas este pacto não chegou a concretizar-se.

Tchombé, o líder catanguês, depois de ter estado detido pelo Governo central durante quase dois meses, voltou ao Catanga, de onde reiniciou a guerra, até que, a 21 de Dezembro, assinou um acordo reconhecendo a unidade do Congo e a autoridade do Governo central. Era esse o desejo expresso pela comunidade internacional.

A 30 de Dezembro, quando caiu em poder do Governo central Albert Kalonji, presidente do Kasai do Sul, parecia que o problema do Congo estava perto do fim, mas estava apenas suspenso.

Eixo Pretória-Lisboa-Salisbúria

Ainda assim, a atitude da União Sul-Africana e da Rodésia do Sul foi decisiva, tanto pelas suas políticas internas, ao intensificar o regime de apartheid como ao reforçar o colonialismo português, garantindo-lhe uma retaguarda segura, quer em Angola, quer em Moçambique. Já em Outubro de 1960 Diederichs, ministro da Economia da União Sul-Africana, visitou Lisboa, mostrando o reforço da cooperação entre ambos os Estados. Esta situação acentuou-se especialmente quando a União Sul-Africana saiu da Commonwealth em Março, proclamando em Junho (31 de Maio) a República e a sua total independência da Grã-Bretanha. Simultaneamente, a nova vitória do Partido Nacional nas legislativas de Outubro reforçou a convicção internacional de que na ponta sul do continente africano se instalaria um lobby branco, assente no eixo Pretória-Lisboa-Salisbúria.

De facto, a 3 de Julho, uma vez iniciada a guerra em Angola, o ministro da Defesa da União Sul-Africana deslocou-se a Lisboa para reafirmar a cooperação entre ambos os países, tendo-se avistado com Salazar. Com idêntica finalidade, o primeiro-ministro da Federação das Rodésias e Niassilândia, Edgar Whitead, visitou o ditador português a 18 de Novembro.

Na verdade, a Federação da Rodésia do Norte (actual Zâmbia), Rodésia do Sul (actual Zimbabué) e Niassalândia (actual Malawi), criada em 1953, estava a desmembrar-se devido à pretensão da minoria branca de governar excluindo a maioria negra, e para o evitar, promulgou uma Constituição (Julho de 1961) que, ao mesmo tempo que impedia a interferência legal da Grã-Bretanha, estabelecia também uma pequeníssima representação para os negros.

Estados Unidos e Terceiro Mundo

Em 1961, quando o Estado Novo começava a enfrentar os seus maiores desafios na política externa e interna, a primeira potência do planeta fez uma inflexão política significativa com a chegada de Kennedy ao poder, sendo vista por Salazar como um perigo para a manutenção do seu império colonial.

No seu discurso de tomada de posse, Kennedy demarcou-se do colonialismo e saudou as novas nações do Terceiro Mundo emergente. De facto, esta mudança de orientação respeitante a Portugal já se tinha percebido em Dezembro anterior, quando os Estados Unidos se abstiveram na votação das resoluções 1514, 1541 e 1542 que, de maneira global, as duas primeiras, e especificamente, a última, obrigavam Portugal a cumprir o artigo 73º da Carta da ONU, que estabelecia o direito de autodeterminação dos territórios não-autónomos.

A política norte-americana passava, assim, da “neutralidade benevolente” para com o colonialismo português para uma efectiva pressão que seria classificada pelo Executivo de Lisboa como uma ingerência intolerável.

Além disso, o novo presidente do Brasil, Jânio da Silva Quadros, era um acérrimo inimigo da ditadura salazarista e um anticolonialista convicto. Um mês antes da sua tomada de posse (Fevereiro), visitou Lisboa em privado, sem se avistar com as autoridades, o que as convenceu que a cumplicidade com o Brasil também tinha acabado.

Cassange

Dentro deste panorama hostil, em Janeiro, no distrito de Malange (Angola), a população declarou-se em greve como protesto contra as duras condições do cultivo obrigatório do algodão, cujos agricultores, além disso, não tinham recebido os salários da companhia luso-belga Cotonang. Neste movimento, teve um papel destacado o negro António Mariano que, para alguns, estava ligado à UPA e, para outros, ao tocoismo ou a uma seita católica, o que supostamente teria dado nome à insurreição, conhecida pela “Guerra de Maria”.

Mas para as autoridades militares, os sublevados actuariam em nome da rainha Nguriakama, reconhecida como tal pelos indígenas mussulos, e que receberia ordens do presidente do Congo Leopoldville, Kasabuvu, tendo sido ela a dar o seu nome à insurreição, também conhecida por “Guerra do algodão”.

A insurreição vinha a preparar-se desde meados de Dezembro de 1960 mas acabou por estalar a 4 de Janeiro. Os habitantes do planalto central queimaram sementes, destruíram ou interromperam vias de comunicação, mataram gado, invadiram armazéns e missões católicas e expulsaram os europeus.

Aclamaram ainda Patrice Lumumba e pediram a independência de Angola, mas não utilizaram armas de fogo.

Para reprimi-la, as autoridades enviaram as recém-constituídas Companhias de Caçadores e a Força Aérea, que bombardearam ininterruptamente os grevistas durante quase dois meses (de 24 de Janeiro a 2 de Março), utilizando bombas de napalm e provocando um tremendo massacre entre a população civil, desconhecendo-se o número exacto de vítimas.

O oficial da Força Aérea José Ervedosa, que participou nesta operação, calcula o número de vítimas em 5000; John P. Cann, citando observadores dos factos, e sem se atrever a dar números exactos, contabiliza-as em centenas ou mesmo milhares.

Os serviços militares portugueses, para além de apontarem motivos laborais como causas da insurreição, acrescentaram que esta tinha sido também influenciada pela recente independência do ex-Congo Belga.

Holden Roberto, líder da UPA, defendeu, por seu lado, que a sublevação havia sido organizada por si e que havia rebentado antes de tempo, uma vez que a intenção era que estivesse ligada à de 15 de Março. A UPA, apesar de ser inicialmente a organização angolana mais prestigiada, sempre teve profundas divergências internas, alimentadas pela atitude algo despótica de Holden Roberto. Em Abril desse ano, os americanos começaram a subvencionar a UPA com 6000 dólares anuais, pagos através da agência da CIA em Kinshasa, quantia que passaria a 10 000 dólares nos anos seguintes. A primeira dissidência dentro do partido bacongo foi protagonizada por Jean Pierre M’Bala, que foi seu secretário-geral até Fevereiro de 1961.

4 de Fevereiro

A segunda dificuldade que a ditadura portuguesa teve de enfrentar deu-se na noite de 3 para 4 de Fevereiro, em Luanda, quando, segundo fontes militares coloniais, três grupos de africanos, integrando cerca de 60 indivíduos mal armados, provenientes do musseque de Cazenga de Luanda, e liderados por Paiva Domingos da Silva, Domingos Manuel Mateus e Imperial Santana, atacaram a Casa de Reclusão Militar, a prisão civil de S. Paulo e uma esquadra móvel da PSP. Causaram a morte de cinco polícias, um cipaio e um cabo do Exército, numa acção improvisada que pretendia libertar os líderes independentistas detidos em 1959 e 1960, depois do rumor de que iam ser retirados de Angola. As forças portuguesas, depois da surpresa inicial, neutralizaram facilmente a agressão.

Estes factos foram simultâneos com um outro rumor, o da chegada a Luanda do paquete Santa Maria, desviado por Galvão, pelo que se encontravam na cidade vários jornalistas estrangeiros, que noticiaram os acontecimentos. No dia seguinte, durante os funerais dos agentes e dos militares, os colonos e as forças de ordem pública desencadearam uma feroz repressão, provocando dezenas de mortos. O mito da convivência harmoniosa entre brancos e negros caiu perante os olhos do mundo.

No dia 10 deu-se outro ataque à prisão de S. Paulo. Desta vez tratava-se de cerca de 125 indivíduos às ordens de Agostinho Cristóvão, que se dividiram em dois grupos: um atacou as dependências da administração civil da prisão de S. Paulo e da Companhia Indígena, enquanto os restantes aguardavam o resultado da acção, camuflados no arvoredo da zona.

Este ataque, como o anterior, fracassou e provocou entre os independentistas angolanos 22 mortos e 122 detidos, muitos dos quais pereceram nos posteriores interrogatórios da PIDE. Fontes oficiais portuguesas assinalaram ainda outras tentativas frustradas de assaltar as mesmas prisões e outras zonas de Luanda, nos dias 17 e 19.

Ainda que a informação oficial portuguesa e também os relatórios militares e policiais secretos devam ser parcialmente questionados, pois em todos eles aparece a “mão negra” do comunismo internacional e defendem a sublevação nacionalista como obra de agitadores estrangeiros, a PIDE acusou dos ataques o cónego Manuel Mendes das Neves. Esta versão foi confirmada, entre outros, por Holden Roberto e pelo ex-padre Joaquim Pinto de Andrade, confirmando que o cónego sempre fora partidário de desencadear uma acção armada contra a Metrópole, para acabar com a propaganda de que os angolanos não queriam a independência e de que se sentiam portugueses, tendo dado a ordem de actuação. Quem assegurou a ligação entre o cónego e os grupos de acção foi Neves Bandinha.

Nos assaltos frustrados participaram os principais líderes emancipalistas de Luanda. Alguns pertenciam aos vários partidos que tinham sido desarticulados nas detenções do chamado “Processo dos 50”, outros moviam-se na órbita da UPA, que era então a única organização aceite pelos líderes afro-asiáticos, com presença internacional e com influência real em Angola. Por isso, o cónego Neves mantinha uma relação orgânica com Roberto.

Formalmente, entre os participantes na acção de 4 de Fevereiro não havia nenhum que militasse no MPLA, ainda que muitos deles, posteriormente, se tenham identificado com esta opção política nacionalista mas destribalizada, que contava com elites dirigentes com maior bagagem intelectual e com um discurso mais socializante, longe da mensagem pró-ocidental e menos elaborada da UPA.

No entanto, quem reclamou a acção foi o MPLA, a partir de Conacri, através do seu presidente Mário de Andrade. O Comité Directivo integrava, além de Mário de Andrade, que acumulava a presidência com as Relações Exteriores, Viriato da Cruz, que além de ser secretário-geral se encarregava das Relações Internas; Luiz de Azevedo Júnior, que era um dos directores-gerais dos Assuntos Internos e colaborava também nos Assuntos Sociais e Cultura; Eduardo Macedo dos Santos, nos Assuntos Sociais e Económicos; Lúcio Lara, na Defesa e Segurança; Hugo Azancot de Menezes, na Informação e Cultura; e Matias Miguéis, que era um dos directores-gerais dos Assuntos Internos e colaborava também com Lara na Defesa. Também tinha sido criado um Presidium Honorífico, formado por 18 presos da organização.

Agostinho Neto era o seu presidente e Idílio Machado o seu vice-presidente. No entanto, na prática, o número de dirigentes era igual ao número de militantes e, por isso, em finais de 1961 planearam mudar-se para o Congo Leopoldville, para contactar com os exilados angolanos e assim infiltrarem-se nas massas e iniciar a luta armada de forma sistemática e contínua.

Assalto ao Santa Maria

Enquanto se desenvolvia, em Angola, a primeira grande contestação ao colonialismo português, teve lugar outro claro desafio ao regime por parte da Oposição política, que foi o sequestro do transatlântico Santa Maria por um grupo armado do Directório Ibérico de Libertação (DRIL), no mar do Caribe. O DRIL era integrado por exilados republicanos espanhóis e membros do Movimento Nacional Independente, criado pelo general Humberto Delgado e seus apoiantes, depois da fraude eleitoral de 1958.

Sob o comando de Henrique Galvão, o navio pretendia dirigir-se primeiro à ilha de Fernando Pó, na Guiné Espanhola, e depois continuar para a capital de Angola. O objectivo era que a partir destes territórios libertados se pudesse desencadear um amplo movimento contra ambas as ditaduras ibéricas. O comando era formado por 24 pessoas, 20 das quais embarcaram na Guiana, debaixo das ordens do capitão espanhol Jorge Sotomayor, enquanto Henrique Galvão e outros três membros do grupo subiram a bordo em Curaçau. Também dispunham de munições e armas introduzidas clandestinamente. A tripulação do navio era de 370 pessoas, com cerca de 600 passageiros.

A tomada do navio deu-se no dia 22. Do confronto resultou a morte de um oficial da tripulação e um ferido grave, quando tentaram impedir o assalto.

Conhecido o caso, Portugal pediu ajuda à NATO que, através de navios britânicos e norte-americanos, juntamente com a aviação, vigiou o “Santa Liberdade”, nome com que o tinham rebaptizado os membros do DRIL. A evacuação das baixas e doentes, bem como o desentendimento entre Galvão e Sotomayor, fez com que o plano inicial fosse alterado, e os revoltosos esperaram então que o novo presidente do Brasil, Jânio Quadros, tomasse posse e lhes concedesse asilo político, o que veio a suceder a 2 de Fevereiro. As repercussões deste acontecimento foram enormes. A popularidade dos sequestradores cresceu e, através dela, puderam finalmente contactar com a opinião pública internacional.

Além disso, os Estados Unidos negociaram com Galvão através do almirante da Marinha norte-americana Allan Smith, que subiu a bordo do transatlântico a 31 de Janeiro, para uma conversa que durou três horas. De qualquer forma, o sequestro mostrou ao regime o seu isolamento e fez nascer nele uma profunda aversão por Washington.

Oposição ao regime

Ainda o problema do Santa Maria não estava resolvido, quando a Oposição liberal e social-democrata portuguesa divulgou o Programa para a Democratização da República. Os seus primeiros subscritores foram Mário Azevedo Gomes, Hélder Ribeiro e José Mendes Cabeçadas Júnior, encontrando-se entre os seus 61 subscritores figuras como Tavares Rodrigues, Mário Soares, Magalhães Godinho, Piteira Santos ou Raul Rego.

Para além das liberdades democráticas, pedia-se a extinção do artifício corporativo da União Nacional, da Legião Portuguesa, da Liga 28 de Maio e da Mocidade Portuguesa. Em relação ao problema colonial mantinha-se a unidade Metrópole Ultramar, “ainda que repudiando qualquer manifestação de imperialismo colonialista, e subordinando-se ao objectivo de assegurar os direitos fundamentais dos povos, nos planos político, económico, social e cultural, sem discriminação racial ou política, para todos os territórios e povos”.

Portanto, no respeitante à questão colonial, que era a que condensava a hostilidade internacional ao regime, a Oposição moderada não apresentava nenhuma alternativa ao salazarismo.

Evidentemente, este programa não teve nenhuma divulgação pública, devido à censura estabelecida mas, nem sequer clandestinamente, a Oposição interna se serviu do caso Santa Maria para se apresentar como uma alternativa ao salazarismo, ainda que à margem do “guevarismo” do duo Delgado-Galvão. Os subscritores do Programa para a Democratização da República foram incriminados pela justiça salazarista, mas salvaram-se de ser processados ao beneficiarem de uma amnistia, uma vez que o regime não podia abrir uma nova frente interna no meio da crise internacional que então estalava em Angola.

Um novo ambiente

A posição oficial portuguesa foi a de tentar menorizar a sublevação angolana, o que não conseguiu, uma vez que a questão continuou no centro da política internacional. A 21 de Fevereiro, a delegação da Libéria na ONU solicitou ao Conselho de Segurança a sua discussão. Quatro dias mais tarde, o Gana acusou, perante a OIT, o Governo português de continuar a praticar o trabalho forçado nas suas colónias.

A proposta da Libéria começou a ser discutida a 13 de Março, sendo aceite a trâmite, apesar da férrea oposição de Portugal. No entanto, a resolução final foi rejeitada por ter sido apoiada por apenas cinco membros: URSS, Libéria, Ceilão, República Árabe Unida (Egipto) e Estados Unidos; outros seis, França, China, Grã-Bretanha, Turquia, Equador e Chile abstiveram-se.

No entanto, ficou claro que a administração Kennedy não ia continuar a fazer o jogo do salazarismo em África.

Por outro lado, o Governo de Washington, que não queria nem podia prescindir de um aliado tão importante, comunicou ao ministro da Defesa, Botelho Moniz, através do seu embaixador em Lisboa, C. Elbrick, que em troca de garantir às colónias o princípio da autodeterminação, que não teria de ser aplicado de forma imediata, Portugal obteria uma substancial ajuda económica.

Botelho, apesar de proceder originariamente dos sectores mais ortodoxos do regime, por aquela altura já estava convencido de que para fazer frente aos novos desafios seria necessário ampliar a base de apoio do Governo, dando espaço à Oposição moderada, que coincidia na ideia de se manterem as colónias numa espécie de Commonwealth à portuguesa. Além disso, o embaixador Elbrick, como prova de boa vontade, informou-o de que a UPA preparava uma insurreição para 15 de Março, mas as autoridades portuguesas em Luanda não acreditaram.

A ambiguidade da política norte-americana ofendia tanto a hierarquia do Estado Novo como os dirigentes mais esclarecidos da UPA porque, por um lado, tentava não se incompatibilizar com Portugal e, por outro, queria agradar ao bloco afro-asiático, cada vez mais influente, mantendo suspensa a guerrilha liderada por Holden Roberto, o que demonstrava claramente o carácter instrumental da sua acção externa.

15 de Março

No entanto, em Março, e coincidindo com a sua participação no debate da ONU sobre Angola, Holden Roberto deu ordem à UPA para desencadear a insurreição geral, que veio a provocar, a partir de 15 de Março, um tremendo massacre nas regiões de S. Salvador e Dembos e nos distritos de Luanda, Kuanza Norte e Uíge. Em todas essas zonas, os trabalhadores negros sublevaram-se enquadrados pela UPA, sem plano militar e praticamente sem armamento.

Acreditando que as balas dos brancos não os matavam, destruíram tudo o que encontraram pela frente: fazendas, postos administrativos, destacamentos da polícia, atacando os europeus e todos os que consideravam seus agentes: mulatos e assimilados.

Ainda que se desconheça o número exacto de vítimas, Viana de Lemos, com responsabilidades no Governo naquela altura, calcula-as em 1200 brancos e 6000 negros. Além disso, 3500 colonos portugueses residentes no Norte foram evacuados

para Luanda, através de uma ponte aérea.

A verdade é que, com esta actuação, a UPA demonstrou a sua falta de ideologia, no sentido moderno do termo, ao basear-se unicamente em levantamentos tribais. Os bacongos não conseguiram, e talvez nem tenham tentado, que a sua actuação fosse secundada por outros grupos étnicos que trabalhavam como contratados nas plantações do Norte, fundamentalmente ovimbundos e ganguelas, que vinham da zona Centro da colónia.

À dureza e à barbárie tribal, os portugueses responderam implacavelmente. A 9 de Agosto, as tropas entraram em Nambuangongo, proclamada capital dos revoltosos, e oito meses depois as hostilidades foram dadas por terminadas.

O general Deslandes, governador de Angola, indicou que, a partir daí, as operações voltariam para a polícia. Mas, obviamente, a guerra tinha apenas começado.

A repressão intensificou-se sobre os africanos mas, destes, os que maior animosidade provocavam eram os protestantes, em especial a Igreja Metodista, de origem norte-americana, que possuía missões na zona baconga.

Dos 150 missionários que tinham em Angola, 135 foram detidos, desapareceram ou foram assassinados, pois considerava-se que tinham capacidade de liderança sobre as comunidades onde se haviam cometido massacres de brancos.

As autoridades coloniais julgavam-nos suspeitos porque nenhuma das suas missões foi atacada pela UPA. De facto, a 23 de Março, os colonos juntaram-se numa massiva manifestação de repúdio, diante da principal sede metodista em Luanda. E, em Dezembro, quatro missionários norte-americanos foram expulsos do território português por suposta conivência com os “terroristas”.

Também a Igreja Católica africana sofreu com a repressão. A 22 de Março, a PIDE deteve, na catedral de Luanda, o cónego Manuel Joaquim Mendes das Neves, com a acusação de este guardar armas brancas debaixo do altar-mor e de ser o responsável pelos acontecimentos de 15 de Março. Outros nove sacerdotes angolanos foram também detidos e enviados para Portugal, por colaborarem com organizações terroristas.

A 23 de Março, e a pedido de quarenta países do bloco afro-asiático, a Assembleia Geral da ONU aprovou novamente uma proposta para debater a situação angolana. A delegação portuguesa abandonou ostensivamente a sessão.

Os Estados Unidos votaram favoravelmente a proposta, mas a Grã-Bretanha e a França abstiveram-se.

Nesse mesmo dia, reuniu-se no Cairo a Terceira Conferência dos Povos Africanos, na qual foi aprovada outra resolução com idêntico sentido.

E ainda, a 4 de Abril, a Assembleia Geral da ONU votou uma nova resolução favorável à aplicação do direito de autodeterminação em Angola.

CONCP

Desejando internacionalizar o problema das colónias portuguesas, diversos representantes desses territórios criaram, em Casablanca, a 16 de Abril, a Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP), destinada a substituir a FRAIN, fundada em 1960 e onde apenas estavam representados a UPA e o MPLA, de Angola, e o PAI, da Guiné.

Em Casablanca estiveram representadas as seguintes organizações: o MPLA e a União Nacional dos Trabalhadores de Angola (UNTA), que era um desdobramento táctico do primeiro, vindos de Angola; de Goa chegaram o Goan Liberation Council, o Goan People’s Party e a Goan League; de Moçambique, a União Democrática Nacional de Moçambique (UNEDAMO); da Guiné-Bissau e Cabo Verde, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) que, nesse ano, tinha incorporado na sigla inicial PAI os acrónimos de Guiné e Cabo Verde, e o Movimento de Libertação da Guiné e Cabo Verde (MLGC), partido constituído nesse ano em Conacri por dissidentes do PAIGC; e ainda o Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe (CLSTP).

Segundo a sua historiografia oficial, esta última formação teria sido criada em São Tomé, em Setembro de 1960, por dois estudantes do arquipélago que residiam em Lisboa, Miguel Trovoada e João Guadalupe Ceita, em conjunto com outros quatro compatriotas a quem teriam visitado durante as férias de Verão. No entanto, parece que as coisas sucederam de outra forma. Segundo referiu Tomás Medeiros, terá sido Mário de Andrade, primeiro presidente do MPLA, que já tinha mistificado a origem do seu movimento para o tornar mais antigo que a UPA, quem, durante a reunião de criação da CONCP em Casablanca, e vendo Miguel Trovoada na plateia, o único são-tomense presente, o chamou para a mesa e apresentou como secretário-geral do CLSTP, crendo que um maior número de presenças partidárias daria maior relevância à nova organização.

Foi assim que a primeira organização nacionalista de S. Tomé surgiu em Marrocos, em Abril de 1961, sem estrutura e com apenas um militante. De facto, Miguel Trovoada nunca conseguiu enraizar o Movimento e acabou por abandoná-lo e fixar-se em Libreville. Mas, pelo menos, a reunião de Casablanca serviu para divulgar a luta de S. Tomé e Príncipe.

O comunicado final da CONCP reflectia a vontade das diversas organizações nacionalistas das colónias lusas de estabelecer uma unidade de acção e de lutar por todos os meios possíveis pela liberdade dos seus povos. A direcção da CONCP estabeleceu-se em Marrocos, contando com um secretariado permanente dirigido por Marcelino dos Santos (UDENAMO) e por uma comissão consultiva presidida por Eduardo dos Santos (MPLA). A conferência do Cairo e a constituição da CONCP tiveram uma considerável visibilidade mediática, numa altura em que a questão angolana era o centro do debate mundial, e serviu também para reforçar a posição do MPLA, dada a ausência da UPA. No dia 20, o mesmo em que terminou a Terceira Conferência dos Povos Africanos, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução 1603-XV, solicitando ao Governo português a realização das reformas necessárias que lhe permitissem cumprir as resoluções que o obrigavam a descolonizar e a respeitar os direitos humanos. Nesse mesmo dia criou-se um subcomité de acompanhamento do cumprimento da resolução, encarregado também de investigar a situação em Angola, pelo que deveria visitar esta e outras colónias portuguesas e informar acerca das condições de vida das populações autóctones.

Guiné

A 3 de Agosto, o PAIGC da Guiné, num documento emitido a partir de Conacri, anunciava um salto qualitativo para conseguir a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde: a passagem à acção directa. O texto defendia que, depois de o Governo português ter recusado uma transição pacífica de poderes, a passagem da luta política à insurreição era inevitável. Até ao início da luta armada, em 1963, o PAIGC tinha-se limitado a realizar acções de sabotagem em vias de comunicação e nas linhas telefónicas, eléctricas e telegráficas, e fê-lo correspondendo à solidariedade solicitada pelos angolanos, de debilitar a pressão colonial sobre o seu país, esperando que a abertura de novas frentes de combate tornasse insustentável para Portugal manter o império. Foi nesta altura que o PAIGC conseguiu estabelecer uma ligação permanente com o arquipélago de Cabo Verde, através de Crisanto Rufino Lopes, dono de um barco que fazia uma rota regular entre o arquipélago e Dacar.

Moçambique

Em Moçambique, para além da UDENAMO, criada em 1960, surgiram novos grupos de base tribal mas decididos a lutar contra o colonialismo português. O Mozambique African Nacional Union (MANU) constituiu-se nesse ano em Dar es Salam, a partir de emigrantes moçambicanos, basicamente de etnia maconde, que trabalhavam no Quénia e em Tanganica. Também em 1961 nasceu a União Africana de Moçambique Independente (UNAMI), criada no Malawi por trabalhadores das minas de carvão, oriundos da região de Tete. Estes dois movimentos tinham escritórios em Dar es Salam, a capital da Tanganica. Mas a UDENAMO, que defendia a construção de um Estado nacional e não um de base étnica, incompatibilizou-se com o presidente deste país, Julius Nyerere, que queria que o MANU representasse unicamente os macondes de Moçambique. Isto levou a desavenças com a UDENAMO, a quem ele acusava de estar a soldo do Governo colonial e de os seus dirigentes serem assimilados, tratando-os por “mulandi”, portugueses de pele negra. Por esta razão, o seu presidente, Adelino Gwambe, foi expulso de Dar es Salam em 1961 e estabeleceu-se em Accra.

A Abrilada

O isolamento internacional do regime e o seu desprestígio interno, por causa da fraude eleitoral de 1958, a pressão das autoridades norte-americanas sobre a cúpula militar, o fracasso da França na Argélia, os avanços da Oposição democrática, cujo programa moderado parecia reunir amplos consensos, a concessão de asilo político a Galvão e aos outros membros do DRIL pelo Brasil e o apoio dos Estados Unidos e da URSS aos movimentos de libertação, acabaram por convencer amplos sectores das Forças Armadas da necessidade de substituir Tomás e Salazar, através de um golpe de Estado inconsequente: a Abrilada. O cérebro da operação foi o ministro da Defesa Nacional, general Júlio Botelho Moniz, que contava com a concordância do antigo presidente da República, marechal Craveiro Lopes.

Estes e os seus próximos eram partidários de se procurar uma saída política para o pântano colonial, mas dando-lhe antes uma solução militar que consolidasse naqueles territórios uma conjuntura favorável aos interesses portugueses, sem descartar o direito de autodeterminação num futuro indeterminado. Estes sectores castrenses também defendiam a abertura controlada do regime.

Este projecto contava com o apoio dos Estados Unidos e passava pela remodelação da cúpula do poder, ou seja, pela substituição do presidente do Conselho por Marcelo Caetano e do chefe de Estado por Craveiro Lopes.

A génese deste plano pode situar-se nos princípios de 1961, quando, em sucessivas reuniões, a quase totalidade dos chefes militares analisou a evolução da política portuguesa e concordou em considerá-la crítica.

Logo em Fevereiro, as chefias militares fizeram chegar a Salazar as suas conclusões num documento em que afirmavam: “Todos as chefias militares atribuem as dificuldades que o país atravessa, em especial no Ultramar, a causas internas de ordem político-económica, mais do que às acções externas apresentadas pelas altas esferas do Regime como causas fundamentais”. Queixavam-se também dos abusos cometidos pelos poderosos e advertiam que, no caso de não se alterar a situação, poderiam desencadear-se acontecimentos muito graves. Era, no mínimo, uma séria advertência mas, obviamente, a ditadura não podia alterar a sua política. Assim, a 27 de Março, numa reunião presidida pelo ministro da Defesa, os responsáveis dos três ramos e das forças policiais concordaram em efectuar a remodelação governativa de que o país precisava.

Esta aparente unanimidade dos dirigentes militares veio a deparar-se com a via representada pelo coronel Kaúlza de Arriaga, subsecretário de Estado da Força Aérea, que, informado dos passos dos reformistas, ofereceu o seu apoio ao presidente da República para neutralizar a conspiração, conseguindo a anuência quase total da Força Aérea.

O Governo também contou com o ministro da Marinha, o almirante Fernando Quintanilha Dias, amigo íntimo do presidente da República, que assegurou, por seu lado, a fidelidade da Marinha. A favor do Governo também se manteve o ministro do Interior, o general Arnaldo Schultz.

Os militares reformadores pretendiam realizar um golpe palaciano na tarde do dia 13 de Abril de 1961, aproveitando uma reunião no Ministério da Defesa Nacional em que, na presença dos chefes militares máximos e dos comandantes das principais unidades, se destituiria Salazar e Tomás. A facção contrária, conhecedora do plano, levou a que o presidente da República publicasse, no Diário do Governo, a destituição dos implicados no golpe, o que aconteceu na manhã do dia 13 e foi anunciado pela Emissora Nacional, horas antes da reunião da cúpula militar. A renovação foi justificada pelo Governo como apenas mais uma remodelação ministerial.

Assim, muitos dos que iriam assistir a esta reunião no Ministério da Defesa, já não compareceram. Sem a cobertura legal dos seus cargos, os presentes, entre os quais se encontrava o antigo presidente Craveiro Lopes, não puderam dar seguimento aos seus propósitos.

A derrota deste sector militar reformista e atlantista deixaria o caminho livre até ao topo da instituição para os elementos mais direitistas, que tinham sido afastados do poder na mudança de gabinete de 1958.

Paradoxalmente, os agora destituídos tinham sido aqueles a preparar Portugal para enfrentar o início das guerras coloniais.

A 13 de Abril, Salazar remodelou o Governo. Para si, além de continuar com a Presidência do Conselho, reservou a pasta da Defesa, rodeando-se aqui do sector mais africanista e incondicional do Estado Novo. Na tomada de posse do novo Executivo omitiram-se as verdadeiras razões para a remodelação, anunciando que a razão se prendia com Angola, para onde se iria seguir “rapidamente e em força”, insinuando a incompetência dos anteriores ministros.

A partir de então, os efectivos militares da colónia reforçaram-se qualitativa e quantitativamente, passando de cerca de 6500 militares, antes da sublevação da UPA, para 33 000, nos finais do ano. Estes efectivos foram complementados com outros da PSP, que anteriormente só tinha em Angola cerca de 200 polícias, distribuídos entre Luanda, Nova Lisboa e Lubango.

Outras revoltas

Na sequência da tentativa de afastar Salazar e Tomás do poder, os oficiais intermédios seguidores do general Delgado, que tinham sido informados mas não convidados a participar da manobra das chefias reformistas, criaram então uma organização clandestina, integrando oficiais e sargentos, a Comissão de Unidade Militar (CUM), que editou a publicação Tribuna Militar, impressa numa tipografia do PCP.

Com origem na CUM e com o apoio do duo Delgado-Galvão e dos anti-salazaristas exilados no Brasil, tentou realizar-se, em meados de 1961, um novo golpe de Estado. O problema residia tanto na difícil coordenação entre os exilados e a oposição interna como nas disputas existentes entre os oposicionistas do Brasil.

As profundas divergências que separavam Delgado e Galvão deviam-se às rivalidades entre os grupos que os rodeavam e, claramente, ao facto de ambos serem “generais sem exército”.

Apesar destes desentendimentos, Jaime Serra, o operacional da acção, conseguiu negociar separadamente com ambos e estruturar um projecto semelhante ao elaborado, em 1959, na Revolta de Sé. Só faltava uma unidade que proporcionasse armamento aos civis que realizariam várias acções complementares às dos militares.

O golpe em Portugal deveria coordenar-se com uma operação em Marrocos, organizada por Galvão, em que um comando dirigido por Palma Inácio se apoderaria do avião da TAP que fazia a rota Casablanca-Lisboa para, uma vez sobre a capital, lançar folhetos anunciando o golpe que ocorreria coincidindo com as eleições legislativas de Novembro de 1961. As dificuldades de comunicação entre Delgado e Galvão impediram que as acções fossem sincronizadas. Serra, que entrara clandestinamente no país, comunicou-lhes a impossibilidade de realizar a acção na altura desejada.

Apesar disso, Galvão decidiu prosseguir, e os seus homens sequestraram o avião a 10 de Novembro, lançando os folhetos nos quais se pedia o boicote da farsa eleitoral e se atacava tanto o salazarismo como o comunismo.

Apesar da sua espectacularidade, esta acção prejudicou o andamento da conspiração.

A verdade é que os partidários do general Delgado estavam convencidos do seu sucesso; pensavam que, apresentando-se em Portugal em nome do general Delgado, tudo estaria garantido. Mas não foi assim.

A divisão da Oposição no exílio reflectiu-se entre os correspondentes membros do comando que acompanhava Serra, os quais se desligaram da operação, deixando-o completamente só.

Por outro lado, a comunidade exilada no Brasil convocou, a 5 de Outubro, data do 51º aniversário da implantação da República portuguesa, uma conferência de imprensa na qual se mostrou confiante de que o fim do regime estava próximo, como se comprovaria em breve. A 21 de Novembro, o próprio Delgado, a partir de Casablanca, fez um apelo às Forças Armadas para que se sublevassem.

Assalto ao quartel de Beja

Toda esta movimentação, juntamente com o sequestro do avião, alertou a ditadura.

Serra não conseguiu mobilizar as unidades de Vila Real e do Porto, onde mantinha contactos desde o golpe de 1959, e acabou por centrar os seus esforços na unidade de Infantaria de Beja, mais desguarnecida e situada numa zona rural, relativamente afastada dos centros de controlo da ditadura.

A sua primeira ideia foi ocupar a unidade através de um “golpe de mão”.

O capitão Varela Gomes, com quem havia contactado, desaconselhou este plano e negou-se a colaborar, ao prever que, em caso de confronto entre os assaltantes e os militares da unidade, os primeiros não teriam nenhuma possibilidade de vitória.

Só quando os revolucionários conseguiram contactar com um núcleo de oficiais anti-salazaristas dentro do quartel, Varela Gomes decidiu assumir a liderança do golpe.

Este foi organizado precipitadamente em quinze dias pois os revolucionários temiam que a polícia os detectasse, uma vez que já andavam há vários meses a tentar organizar uma acção que, prevista para a noite de 31 de Dezembro e 1961, mesmo assim acabou por ser abortada.

O fracasso deu-se quando, uma vez iniciado o assalto, o capitão Varela Gomes foi gravemente ferido ao tentar deter o segundo comandante da unidade, major Calapez.

Os revolucionários, sem liderança e sem poder aproveitar o factor surpresa, tiveram de desistir da operação, que se saldou em 78 detidos e três mortos – dois do grupo assaltante e um do Governo, o subsecretário de Estado do Exército.

O general Delgado, que tinha entrado clandestinamente no país para dirigir a insurreição, teve de sair precipitadamente.

Reformas

Outro aspecto significativo da remodelação ministerial foi a chegada do reformista Adriano Moreira ao Ministério do Ultramar, tendo tomado diversas medidas destinadas a melhorar as condições de vida das populações africanas, para as tornar menos permeáveis aos movimentos de libertação, e iniciando também uma descentralização administrativa e económica.

Assim, em Maio, autorizou-se os produtores de algodão a vender a sua produção directamente aos exportadores e impulsionou-se uma mobilização geral de trabalhadores para recolher a colheita de café do Norte de Angola, já que a população se refugiara na selva ou em Leopoldville para fugir da repressão colonial.

Em Agosto, deu-se a transferência para Luanda e Lourenço Marques das Juntas Exportadoras de algodão, cereais e café e, o que foi mais importante, revogaram-se o regime de trabalho obrigatório e o Estatuto do Indígena que, só no papel, equiparava em direitos todos os habitantes sob soberania portuguesa. E, em Setembro, estabeleceu-se uma lei sobre o regime de terras que protegia as terras dos africanos da expropriação.

A vitória alcançada pelo regime sobre os sectores militares que conspiravam para o derrubar foi completa. Excluindo algum episódio esporádico de mal-estar castrense, a ditadura, até 1973, esqueceu os motins militares.

Contudo, veio a demonstrar-se que a política colonial do regime era suicida.

O primeiro episódio tinha ocorrido em São João Baptista da Ajudá, uma fortaleza portuguesa que Lisboa se tinha recusado a entregar às autoridades de Daomé (actual Benim) em Agosto de 1960, quando este país se tornou independente da França. Depois de vários meses de impasse, a vontade do novo Estado de recuperar a fortaleza era incontornável pelo que, em Julho de 1961, o Governo de Porto Novo ordenou ao seu Exército que a ocupasse pela força, depois de intimar o seu comandante, Agostinho Borges, a entregá-la. No entanto, seguindo ordens de Lisboa,

este incendiou o edifício.

Posteriormente, o ministro dos Negócios Estrangeiros português quis restaurá-lo, em troca de a soberania lusa ser ali respeitada, mas as autoridades de Daomé não acederam.

A questão da Índia

Maior repercussão teve a perda do Estado da Índia portuguesa, pois o Governo de Nova Deli, ante a táctica de protelamento do Executivo português, decidiu ocupá-lo pela força, especialmente depois de tornada pública a resolução do Tribunal Internacional de Haia (12 de Abril de 1961) que não reconhecia a plena soberania hindu sobre as dependências de Damão.

Apesar de em Portugal se conhecerem, desde Agosto, os preparativos da União Indiana para anexar os territórios em disputa, o Governo português não tomou nenhuma medida efectiva para a sua defesa. Apenas quatro dias antes da invasão, Salazar enviou ao governador do Estado Português da Índia umas instruções em que referia que não era previsível um cenário de rendição ou prisioneiros.

Mas, a 18 de Dezembro, quando se deu um ataque massivo e com total superioridade de meios, e depois de uma resistência simbólica, o general Manuel Vassalo e Silva ordenou a rendição.

Salazar preferiu ter mais de 3000 militares detidos em Goa, durante cinco meses, do que negociar com Nova Deli. Mas Nehru, uma vez conseguido o seu objectivo, libertou-os em Maio de 1962. Vassalo e Silva e oito dos seus oficiais foram expulsos das Forças Armadas, outros cinco passaram à reserva compulsivamente, e a nove impuseram-se seis meses de inactividade. Todos eles foram responsabilizados por “deficiente condução das operações”. Desta forma se culparam os militares da errónea política seguida pelo regime.

Até ao 25 de Abril, o síndrome da Índia pairou sobre a instituição militar, convertida, pela ditadura, em bode expiatório.

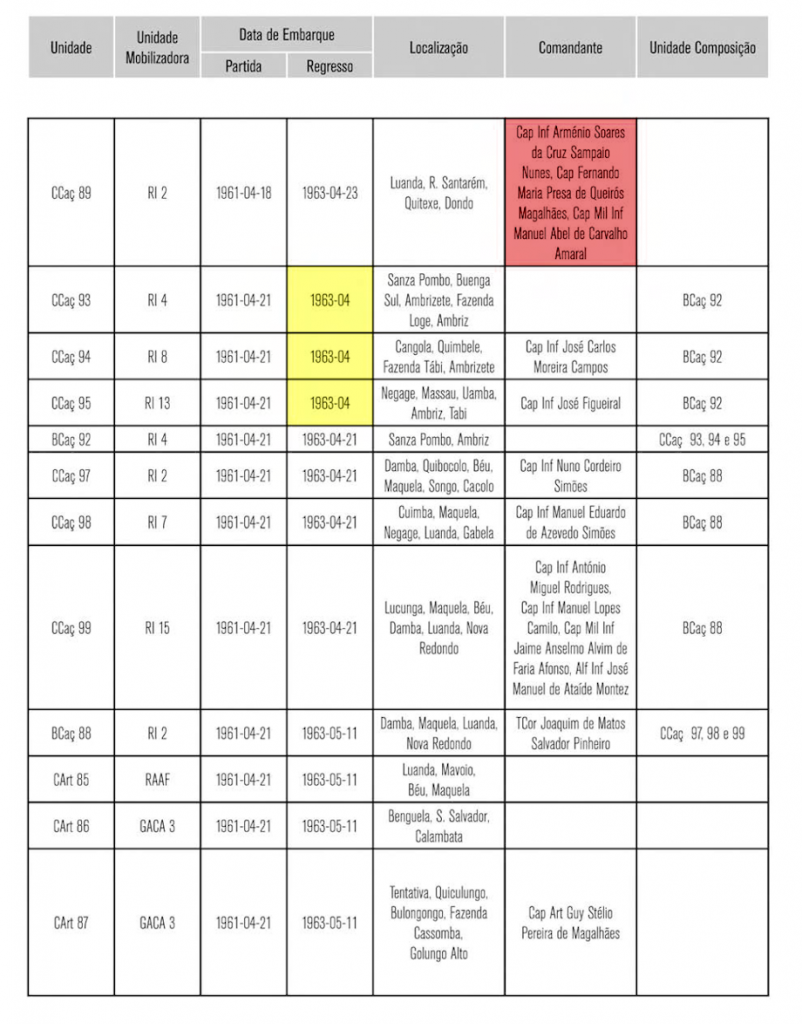

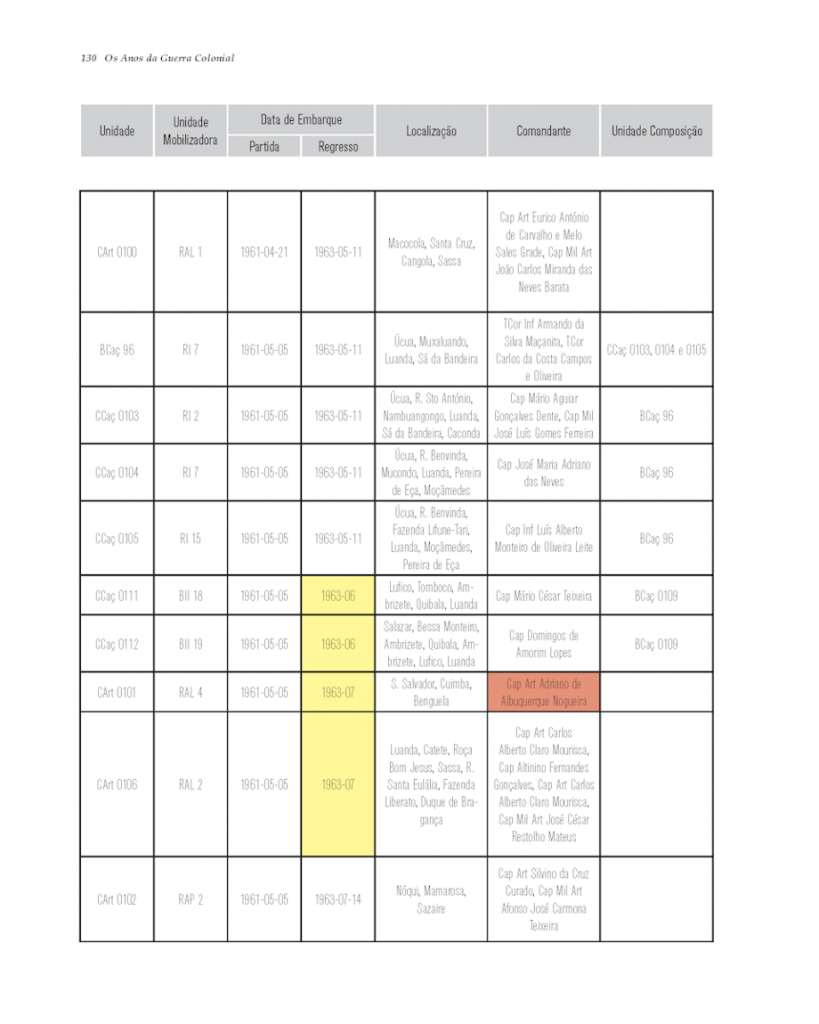

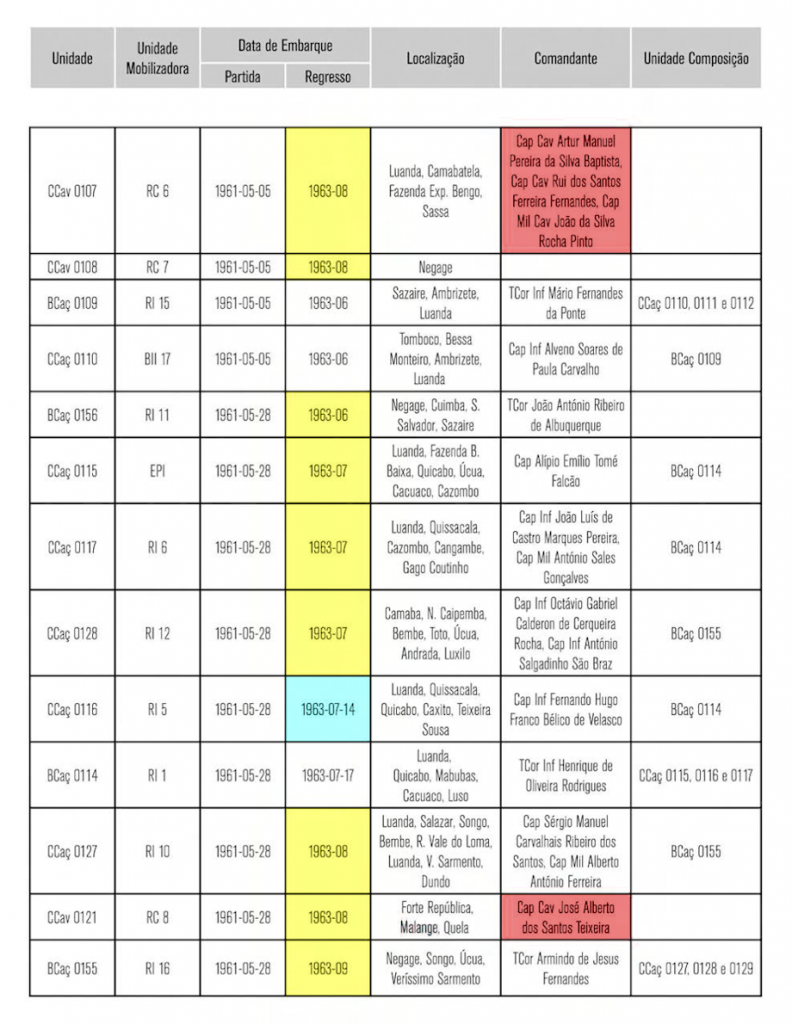

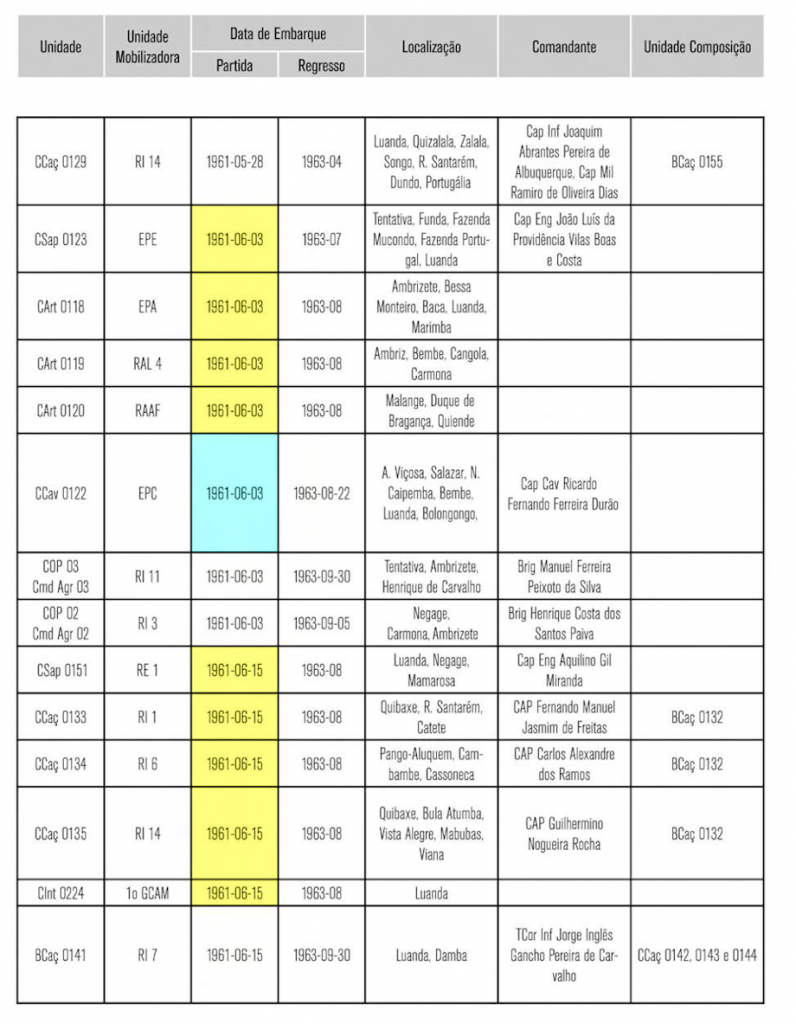

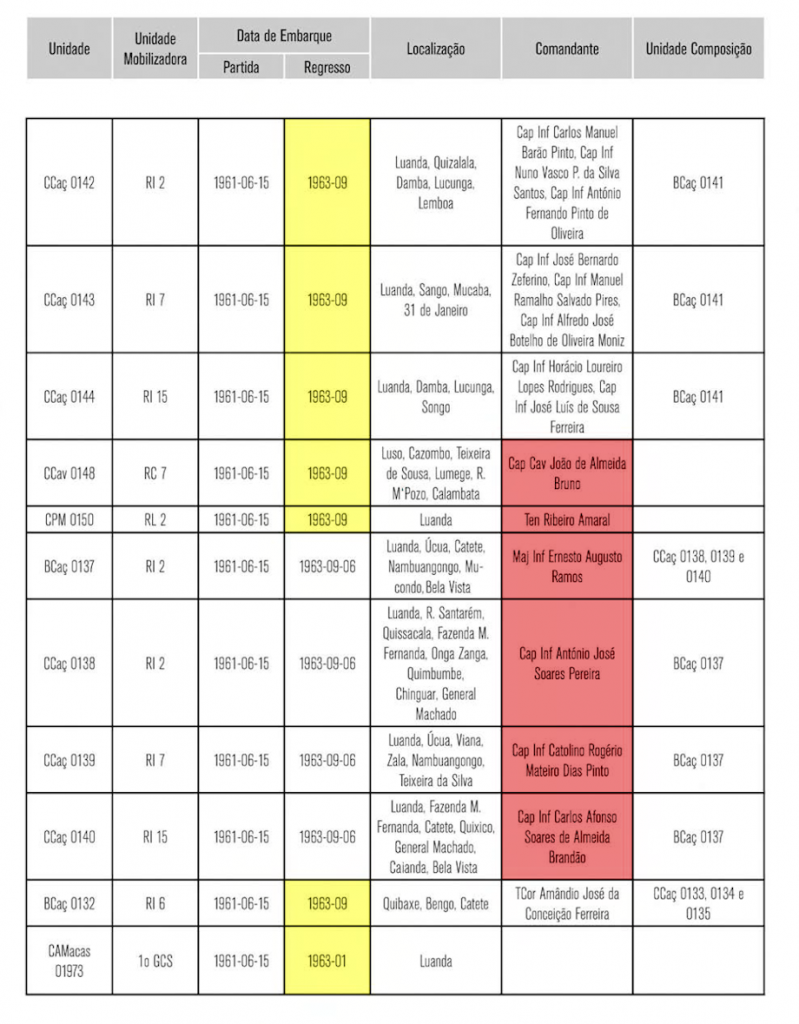

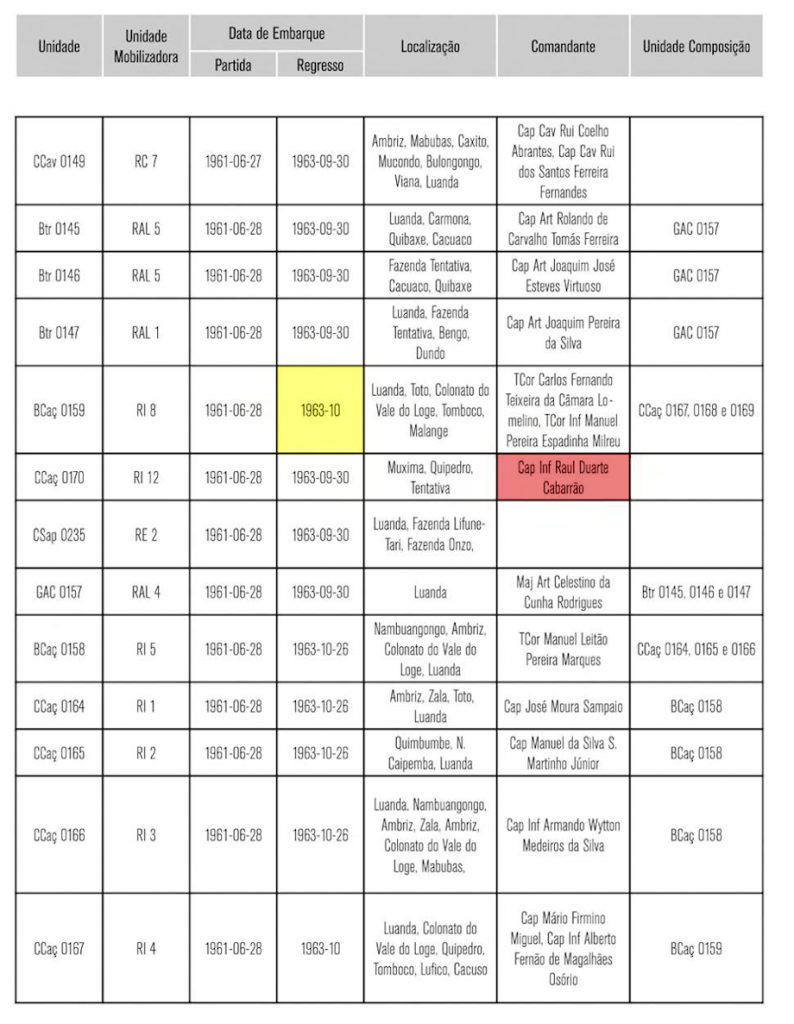

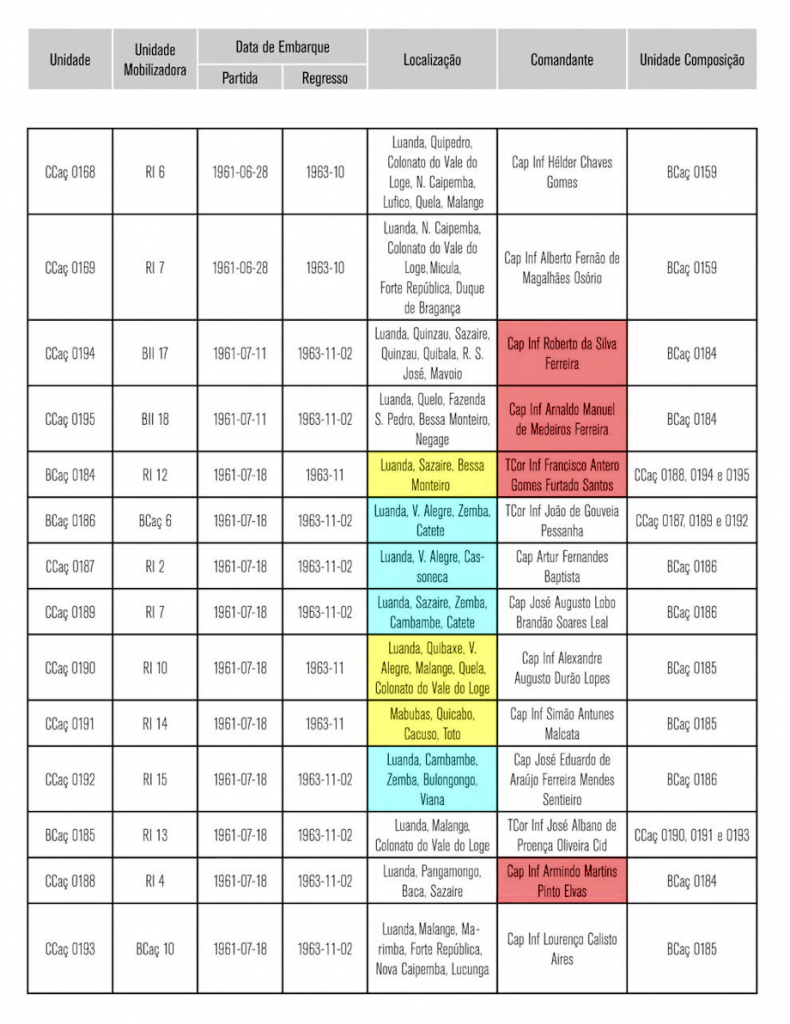

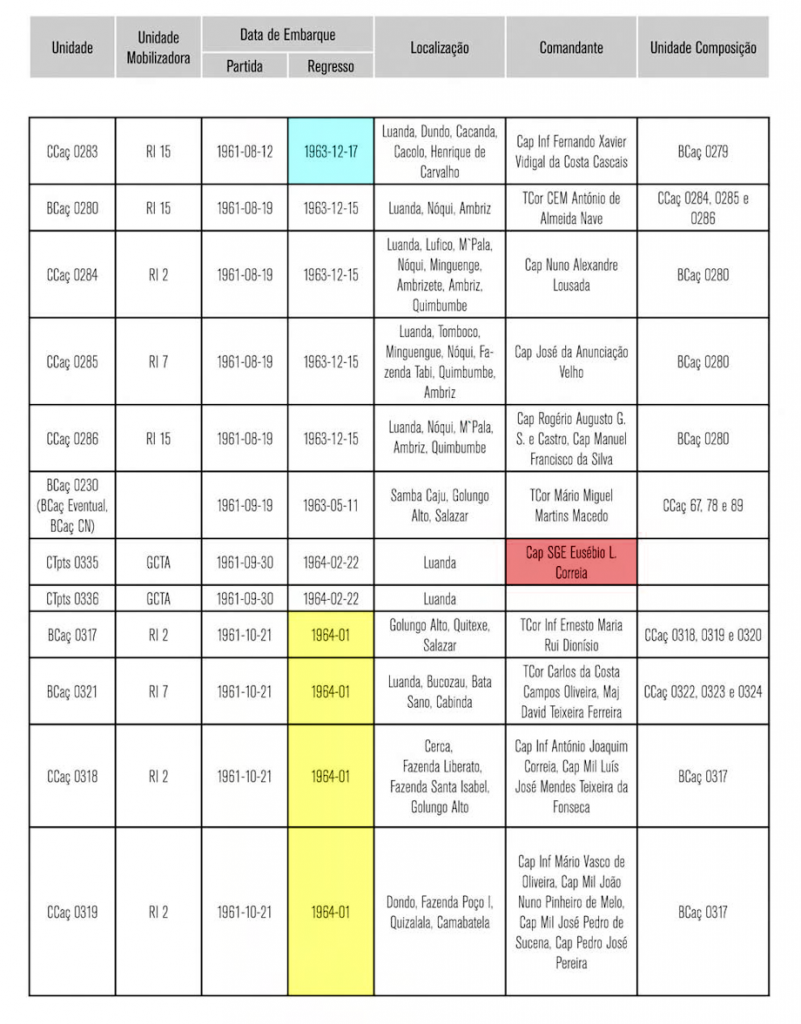

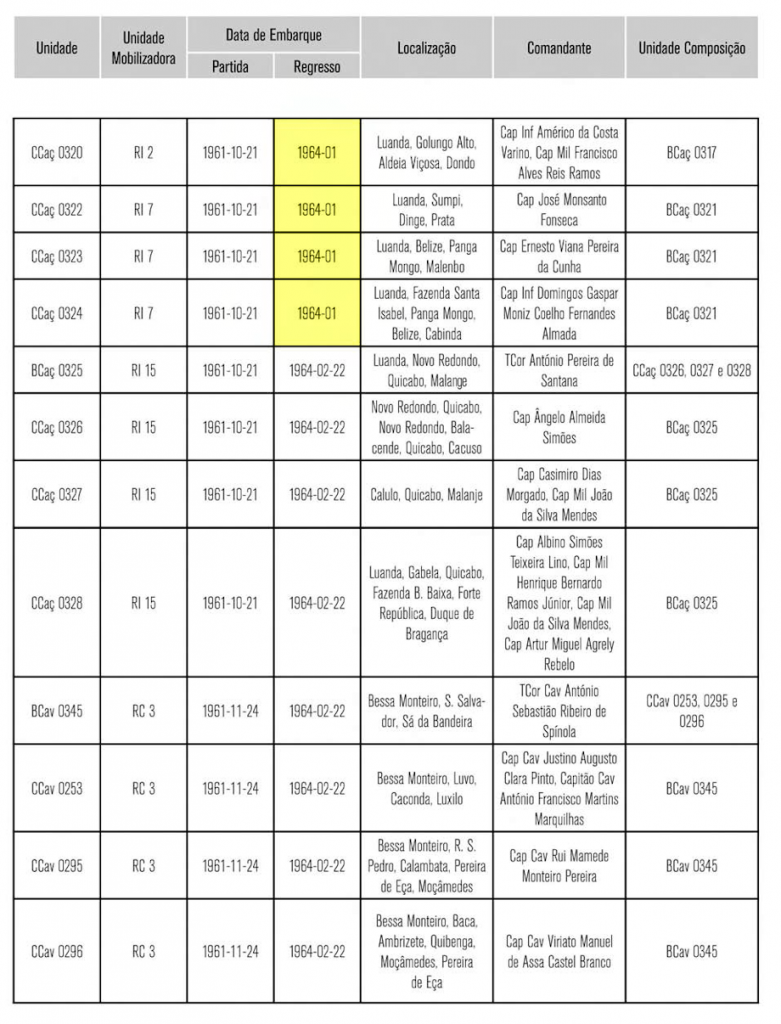

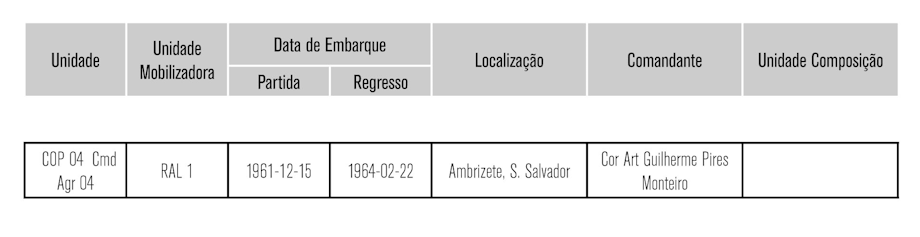

1961 - Unidades Mobilizadas

ANGOLA

Por João Moreira Tavares

As datas realçadas a azul referem-se aos presumíveis dias de embarque, que não foi possível confirmar.

As datas realçadas a amarelo referem-se aos presumíveis meses de embarque, que não foi possível confirmar. A informação realçada a vermelho não foi possível confirmá-la.

Fontes

– AAVV, Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 2º Volume – Angola, Lisboa, EME/CECA, 1989.

– AHM/DIV/2/2 (História de Unidades de Angola).

– AHM/FO/7/B (Ordens de Transporte).

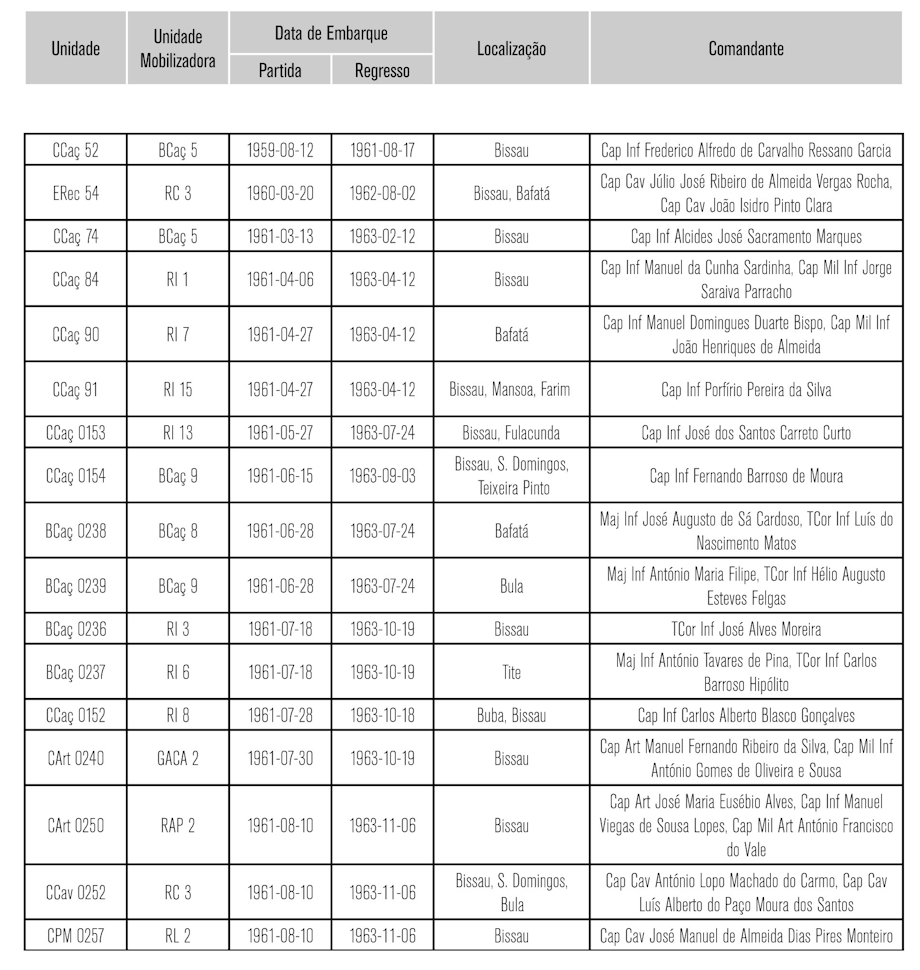

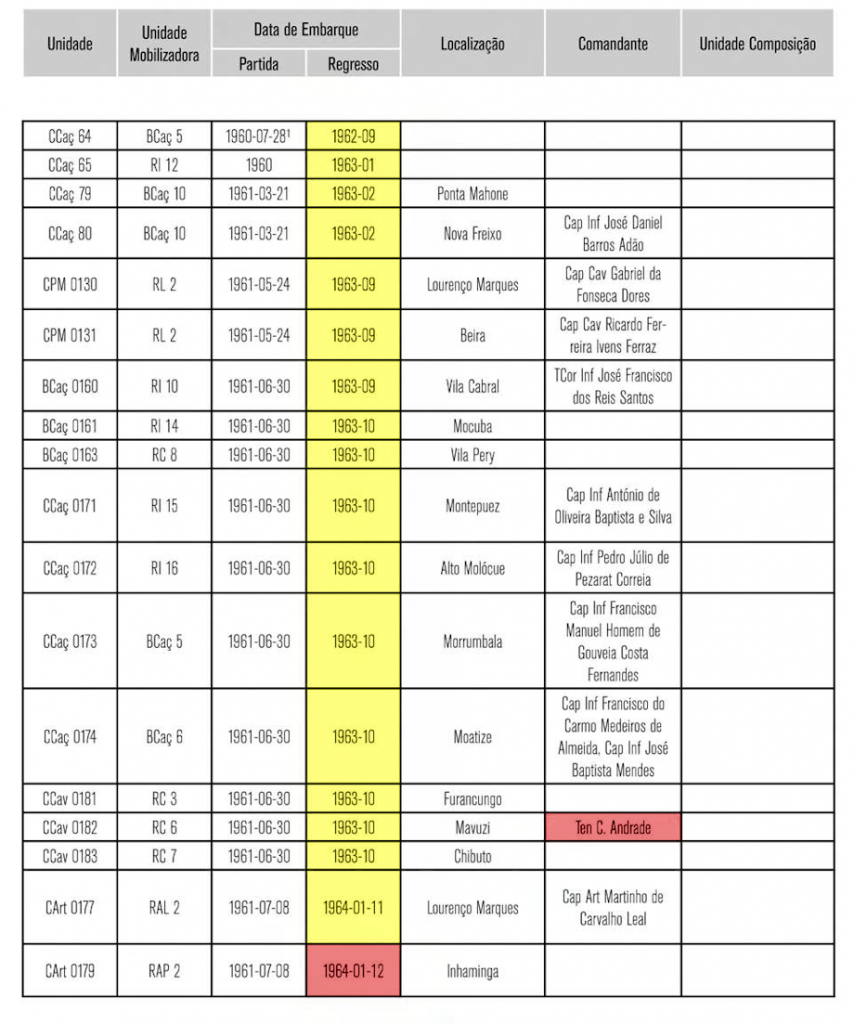

GUINÉ

Observações

1 Data da 1ª fase do deslocamento, por via aérea, da Unidade. Seguiram-se mais três fases: 29 de Julho de 1960, 11 de Agosto de 1960 e 12 de Agosto de 1960.

* Também conhecida pela designação indicada entre parêntesis.

As datas realçadas a amarelo referem-se aos presumíveis meses de embarque, que não foi possível confirmar. A informação realçada a vermelho não foi possível confirmá-la.

Fontes

– AAVV, Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 4º Volume – Moçambique, Lisboa, EME/CECA, 1989.

– AHM/DIV/2/7 (História de Unidades de Moçambique).

– AHM/FO/7/B (Ordens de Transporte).

Arquivos Históricos

© 2020 – Associação 25 de Abril